日曜のサザエさんが放送される時間になると憂鬱になる「サザエさん症候群」、別名「ブルーマンデー症候群」とも呼ばれる状態になっている人は珍しくありません。

たいていの人が会社に行きたくない、仕事をしたくないと思いながら、生活の為に仕方なく出勤しているというのが実態ではないでしょうか。

職場のストレスにはさまざなものがありますが、とくに影響するのが人間関係のストレスと言われています。

職場の人間関係とストレス

職場では多くのサラリーマン、OLが経済的な理由等から会社を辞めることができず慢性的なストレスを抱えています。

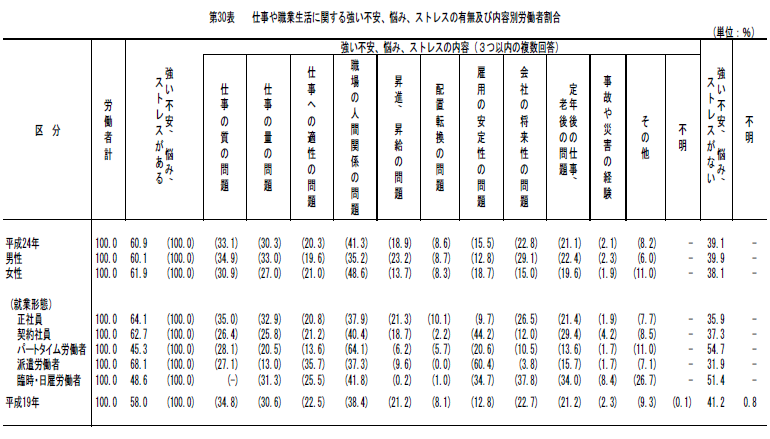

上記の統計に書かれている通り、働く人の60%以上が強い不安、悩み、ストレスを抱え、男女共に「職場の人間関係の問題」が一番の原因となっていたことがわかります。

そして、労働安全衛生法の改正により2015年12月から一定規模以上の事業所にストレスチェックが義務付けられました。

背景には精神障害による労災請求の増加があり、うつ等のメンタル面での不調を未然に防ぐことを目的として実施されています。

以前からストレスを意識する人は多かったと思いますが、今回の施策でさらに増えたのではないでしょうか。

職場の人間関係を悪化させた背景

バブルが崩壊したことにより、雇用安定の象徴であった終身雇用、年功序列制度が崩れ去り、コスト削減を目的とした契約社員、派遣社員の積極採用、実力主義の年棒制導入など、雇用の不安定化が急激に加速しました。

正社員として就職できたとしても低収入の上に長時間労働で残業カットという現実。

時給換算のアルバイトや派遣社員よりも給料が少ないというケースもあり、さらには生活保護を受けている人よりも生活水準が低いケースまであります。

また、不況の影響で業績の悪い企業も増えており、ボーナスカットやリストラなど不安は尽きない状態の中、日々の仕事に追われているという状態です。

こういった雇用面での大きな変化が働く人の心の余裕を奪い、そのしわ寄せが人間関係の悪化につながっていると考えられます。

ストレスが引き起こす3つの異常

脳内の異常

まず、扁桃体が活発に働いてしまうという点があります。

扁桃体は不安や恐怖をコントロールしているところなので、活発になると不安や恐怖を感じやすくなってしまいます。

次に、前頭前野が弱ってしまうという点が挙げられます。

前頭前野は自制心や共感力、集中力、判断力をコントロールしているところになりますから、簡単なミスを連発したり、頭がボーっとしたり、思考停止で頭が真っ白になりやすくなるといった問題が起こります。

前頭前野は扁桃体に伝わる不安や恐怖の刺激を緩和する役割も担っているため、余計に不安や恐怖を感じやすくなってしまうのです。

さらに、ストレスによって副腎から過剰分泌されるコルチゾールが記憶を司る海馬にダメージを与えて記憶力まで低下させます。

以上のような脳内の異常によってアルコールや買い物、ギャンブル、インターネット、ゲーム等の依存症になってしまうケースも少なくありません。

心身の異常

身体の震えが止まらなくなる、胃や腸が痛くなる、動悸がする、吐き気がする、気分の落ち込みが激しくなる、楽しい嬉しいという感情を感じなくなる、眠れなくなる、睡眠が浅くなる、やる気が起きない、アトピーが酷くなる、肩や首の凝りが酷くなって頭痛がする、免疫力が低下して風邪を引きやすくなる等、心と身体に異常が起こります。

これらの異常はストレスによって交感神経と副交感神経からなる自律神経が乱れてしまうことが大きな原因となっています。

交感神経が優位になると「逃げるか闘うか(fight or flight)」の緊張状態となり、副交感神経が優位になればリラックス状態となる。

ストレスが過剰にかかると交感神経が優位になるため、リラックスできず緊張したままの状態が続いて異常を起こしてしまうのです。

この状態を我慢し続けていると、うつ病やパニック障害等になる危険性があります。

人間関係の異常

消えることなく溜め込まれたストレスは知らず知らずのうちに表面に出てきます。

例えば、キツい声になったり、鬼の形相になったり、些細なことですぐにイライラして態度を変えたりと、自分でも気付かないうちに他人から見たら近寄りがたい恐い人に豹変してしまうのです。

攻撃的な雰囲気が出ていると、相手も攻撃的な状態にしてしまいやすいため、なぜか嫌がらせを受けるようになったり、いじめられるようになったりします。

その結果、さらに相手に対して敵意を抱いて攻撃的になって、といった感じでどんどん人間関係が悪化していくのです。

人間関係で抱える莫大なストレスがうつ状態を作り出す

うつ状態は日々蓄積されたストレスによって引き起こされる症状です。

「気分が沈んで、何をするのにも元気がない状態」は、うつ状態といわれます。

人間関係に悩みながら日々を過ごしている人は、そういったことを考えない人とは比べ物にならないほどの神経を遣い、何気ないことにまでストレスを感じています。

働いていたり子育てをしたりしている以上、人とかかわる機会を避けることはできず、人と話せないことから人とのコミュニケーションの中でストレス発散することもできません。

ストレスは溜まる一方です。

その溜まり続けた莫大なストレスによって理性を司る脳の前頭前野の働きが弱まり、逆に本能的な欲求を司る大脳辺縁系の働きが強まってしまう。

気分の落ち込みや衝動的な希死年慮だけでなく、不眠や気だるさなどの身体症状まで生み出してしまうというのがうつ状態なのです。

「ストレス=悪」ではない

このようにストレスは精神的にも肉体的にも問題を引き起こすものという「害悪」のイメージでした。

現在も多くの人の認識は害悪のままかもしれません。

しかし、実はストレス自体ではなく、ストレスとの向き合い方に問題があると最近の研究で証明されています。

ストレスを避けようとするから問題が起こる

職場の上司が嫌で嫌で仕方なくて毎日苦痛に耐えながら仕事をする。「飲まなきゃやってられねぇ!」とお酒を飲んで現実逃避。

でも、また翌日会社に行けば嫌な上司がいてストレスを抱える。ストレスが耐え難いからさらにアルコールで誤魔化す。

これを繰り返していくことによってアルコール依存症になるのです。

たしかに嫌な上司によるストレスが原因と言えなくもありませんが、お酒に逃げなければアルコール依存症にはならなかったはず。

例えば、同じように嫌な上司がいてストレスを抱えたとしても、成長の機会だと捉えて上司を追い抜いてやろうと努力したり、会社を辞めて起業してやろうと努力したりという方向にエネルギーを向けることができれば病気にはならないわけです。

ストレスはエネルギーの源

イライラするのもエネルギーが生み出されている証拠です。

ストレスは成長ホルモンを分泌させ、力を発揮するエネルギーになりますからね。

せっかく生み出されたエネルギーを現実逃避で放置したり、無理やり抑え込んだりするから問題が起こってしまうのです。

ストレスによって発生したエネルギーをどこに向けるかは自分次第。

何かしら自分の目標や目的につながることに向ければ、適度なドーパミン分泌を促しやる気をアップさせてくれます。

心臓バクバク、手汗、呼吸浅くなるといったストレス反応も、自分にエネルギーを与えてくれる、役に立つと思えたらただ嫌な感じではなくなるのではないでしょうか。

ストレスが思いやりにつながる?

ストレス反応と言えば「闘争・逃走反応」がもっとも有名ですが、もう一つ人に何かをしてあげたくなる「親和反応」もあります。

助け合いによって生き残ろうとする本能的行動で、男性より女性に多く大規模災害のとき等に散見されるものです。

大変な状況の人ほど人を助けたい気持ちが強まり、助けることによって自分の気持ちも救われる。

ストレスが溜まるとイライラして攻撃的になるイメージを持っている人は多いでしょう。

しかし、職場でお菓子を配りながら集まって雑談するのもストレスによる反応だったりします。

思いやりにつながると思えば「とにかくストレスをなくさなきゃ」という考えも変わりますよね。

職場の人間関係で抱えるストレスを軽減する方法

上司に求めることをやめる

「上司だから当然これくらいしてくれるはず」なんて思いながら上司と接していると、上司がやってくれない毎に不満を抱えてストレスを感じてしまいます。

例えば、上司に対して、格好良くて、仕事ができて、部下が嫌がることを率先してやってくれて、部下の立場で親身に接してくれるといったことを求めていたらどうなるでしょうか?

そんな上司はなかなかいないので、上司に毎日毎日不満を抱えてどんどんストレスを溜めてしまうことになります。

同僚や家族、友達に上司の愚痴を言う機会も増えるでしょう。

親が不完全であったと感じて育った人ほど、上司など目上の人に多くを求めてしまう傾向があるのですが、自分を苦しめないためにも上司に求めることはなるべくやめてください。

自分なりの目的を持つ

自分のやりたいことやって、思い通りになっているならストレスを感じることはありません。

やりたいことを見失い、会社という箱の中で思い通りにならない状態だからストレスを抱えるのです。

自分がやりたいことは何なのかを一度考えてみてください。

そして、自分のやりたいことを見つけたら封印して会社に従うのではなく、そのやりたいことに向かって今の自分にできることを少しずつでもやるようにしましょう。

やりたいことに資格が必要なら会社帰りにカフェで少しだけ勉強をするでも構いません。

さらに、今の仕事が自分のやりたいことにつながる部分を見つけ出せれば、日々の仕事をやりたいと思えるようになっていきます。

カウンセリングを受ける

人とのかかわりでありのままをさらけ出して助けを求めたり、他人も自分と同じ苦しみを抱いていることを知るのも大切です。

「苦しいのは自分だけではない」と思えれば気持ちは楽になります。

トラウマになるようなつらい出来事はないに越したことはありませんが、もしあった場合なくすことはできません。

過去の親子関係や友達関係、上司との関係等で抱えたトラウマがあれば、意味を見いだすことで消化していくことも必要となります。

しかし、他の細かい出来事も含め、すべてに意味を見いだすのは不可能。

カウンセリングを受けながら物事の捉え方に影響を及ぼす自分の価値観を見つめ直したり、抱えている悩みや不満を解消することも必要となってくるのです。

職場の人間関係でストレスを抱え、苦しんでおられるのであればご相談ください。