口の中に唾が出てきて飲み込むこと、それに伴って音が鳴るのは特別なことではありません。

しかし、唾を飲み込む音が周りに聞こえて迷惑をかけてしまう感覚になると、自然に唾を飲み込むことができなくなっていく。

唾を飲み込むことが苦痛になる唾液恐怖症の原理、克服方法をお伝えしていきます。

唾液恐怖症の症状

唾液恐怖症とは?

唾液恐怖症は自分の唾を飲み込む音で他人を不快にさせてしまうことを恐れる症状です。唾恐怖症、唾液嚥下恐怖症とも呼ばれます。

近くにいる人が咳払いをしたり、鼻をすすったり、自分の方を見て話していたりすると「自分が唾を飲み込んだからだ」と思う。

「唾を飲み込む音を出してはいけない」という思いに反するかのごとく唾が出てきて音が鳴る。

他人に迷惑を掛けてしまう罪悪感で居たたまれない気持ちになり、音を出してはいけないと思えば思うほど悪化していくのが唾液恐怖症の特徴です。

学校や塾の授業、テスト、デスクワーク等は、人がいる静かな場所で逃れることができないため、耐えがたいほどの苦痛を感じます。

自分が出す音に対してどんどん過敏になって、ジュースを飲む音、お腹が鳴る音、キーボードを打つ音など、気になる音の範囲が広がっていくケースもありました。

自分の出す音で他人が反応すると確信しているので確信型の対人恐怖症に該当しますが、ご相談を受けてきた実態からすると強迫性障害に近い印象です。妄想が膨らんで統合失調症のようになっている方もおられます。

唾を飲む音が鳴りやすいのは極度の緊張状態によるもの

唾液恐怖症の症状は過度の緊張状態によって生み出されています。

人は緊張すると自律神経が交感神経優位の戦闘モードになるため、即座に闘うか逃げるかを判断できるよう感覚が研ぎ澄まされる。

聴覚が過敏になることで唾を飲み込む音が聞こえやすくなってしまうのです。

また、緊張によって唾液の分泌が促されて質が変わることも影響しています。

リラックスしているときの唾液はサラサラですが、緊張するとネバネバになるから飲み込むときに音が鳴りやすいんですよね。

唾を飲み込むタイミングを計ることによって唾液が溜まり、飲み込むとき余計に音が鳴ってさらに緊張する。

常に唾を飲むことに神経を遣っているせいで莫大な疲労やストレスを抱え込む。

緊張状態が解けずリラックスできていないから唾を飲む音が鳴り続けるのです。

唾を飲み込む音は周りに聞こえている?

唾液恐怖症が悪化してくると唾を飲み込む音が離れた場所にいる人にも聞こえているような感覚になります。

教室や塾、病院など自分がいる空間だけでなく、隣の教室や近所の家にまで聞こえていると思う人もいるくらいです。

症状がない人に比べて唾を飲み込むときの音が大きくなりやすい傾向はありますが、一定の広さの空間全体に聞こえるほど大きな音が鳴るというのは現実的ではありません。

唾を飲み込む音は自分の耳では大きく聞こえ、さらに自分が気にしていることで拾いやすくなっていますが、他人に聞こえる音は小さく、唾を飲む音に注意を向けていないからほとんど聞こえないのです。

どうしても気になるようでしたら一度スマートフォン等で録音して聞いてみてください。

ただ、唾液恐怖症による過度な緊張やネガティブな感情は直接話す人や近くにいる人に伝染するため、唾を飲み込む音以外の部分で影響を与えて相手が何かしら反応している可能性はあります。

唾液恐怖症の原因

生まれ持った性質と環境の掛け合わせ

感情的になりやすい親の顔色をうかがって育ち、学校や職場でも他人に合わせて迷惑をかけないようにしてきた。

でも、なぜか他人に拒絶される出来事が起こり、自分に原因があると考えたときに唾を飲み込む音と結びつく。

親子関係の問題を抱えながら生活してきた中で、誰かに拒絶された(と思った)経験をキッカケに唾液恐怖症を発症するケースが多いです。

同じ家庭環境で育った兄弟姉妹が全員発症するわけではないことから、神経質さ、恥ずかしがりで目立ちたくない性格、感情的で執着しやすい傾向、音に敏感なHSPや発達障害等、生まれ持った性質の影響はあると考えられます。

他人に合わせることで自分を押し殺してきた結果、悲しみ、怒り等の感情が蓄積されている。

自分の中にあるネガティブな感情が他人に映し出されることによって、自分に対して嫌悪や怒りの感情を抱いているように見えるのです。

HSPと発達障害の違い

HSPと間違われやすいものとして発達障害があります。感覚過敏や過集中、人とのかかわり方など、表面的に見れば同じ特徴を持っていますからね。HSPだと思っていたのに・・・

人間関係の悩み専門カウンセリング(大阪)アイデンティティの未確立

幼少期の親子関係で問題を抱えたり、アイデンティティの形成において重要な思春期で躓いたりすると「自分とは」の答えが出ないまま自我が曖昧な状態になります。

自分がよくわからないから他人に合わせるしかなく、勉強や仕事ができるといったわかりやすいものを求めても簡単には得られない。

何か自分の存在を示せるものがないかと出てきたのが唾液恐怖症の症状だと言えます。

河合(1995)は,症状を解消することにも,解消せずにいることにも意味がある..としており,実際,ひたすら他者に融和的な彼女たちにとって症状は唯一の「自分らしさ」-「我」であるとも言える。

唾を飲み込む音によって他人に迷惑を掛けることは自分が存在している証です。存在していなければ他人に影響を与えることはできませんからね。

症状が唯一の自分らしさ、自分の存在を証明するものである以上、どれだけつらくてもなくすことができないわけです。

唾液恐怖症の人に見られる傾向

偏った思考を持っている

唾液恐怖症で悩んでいる人は以下のような偏った思考を持っています。

思考に縛られていることで感情や感覚が蔑ろになり、自分を大切にできない状態になっています。

本来自分の出す音がどれくらい周りの人に影響を与えるかは感覚的なところで認識するものです。

しかし、思考が優位になっていて感覚で理解するはずのことを頭で理解しようとするからよくわからない。 偏った思考は唾液恐怖症を維持、悪化させる要因になっていると言えます。

他人に拒絶される不安が強い

唾液恐怖症の人は唾を飲む音より大きいはずの鼻すすりや咳は気になりません。風邪だったり花粉症だったり、自分も含めてみんなが特別視しないからです。

でも、唾を飲み込む音は違う。誰も音がしないはずなのに自分だけ音がする。

唾を飲み込む音が出てしまう自分がおかしいと思うから気になってしまうんですよね。

周りと比べておかしくないかどうか、普段から他人の目に対する意識が強い。みんなと違うところがあると受け入れてもらえないかもと不安を抱えています。

だから、実際には拒絶されていないのに拒絶されたと思いやすく、被害妄想で人間関係をこじらせてしまったり、過剰な防衛で人とのかかわりを遮断したりするのです。

人の目を気にしすぎる状態の直し方

人の目が気になることは誰しも少なからずあります。「自分がどう見られているか」「自分がどう評価されているか」は社会生活をしていく上で意識せざるをえないですからね。・・・

人間関係の悩み専門カウンセリング(大阪)他人を優先する意識が強すぎる

唾液恐怖症の人は他人に迷惑をかけないことを常に優先しています。

相手が聞かれたくないかもと思って聞きたいことを聞かない。相手が興味ないだろうと思って話さない。

自分のことを話さないから相手に「何を考えているかわからない」と思われやすく、勘違いされてしまうことがある。

発症のキッカケになる人間関係のトラブルはこういったコミュニケーションの問題からきているのではないかと思っています。

受身で自分から話しかけることが極端に少ないため、人と仲良くなれないことに悩む。

他人との距離が縮まらないことで警戒心が解けず、緊張したままかかわり続けることになってしまうのです。

「人に迷惑をかけたくない」は生きる目的ではない

他人に迷惑をかけないことは社会生活をしていく上で必要ですが、過度に意識していると負担になっていきます。迷惑をかけないようにするということは、悩みがあっても自分で・・・

人間関係の悩み専門カウンセリング(大阪)唾液恐怖症の症状を緩和する対処法

前半でお伝えした通り、唾が多く出て飲み込むときに音が鳴りやすいのは緊張しているからです。

唾液恐怖症を生み出す緊張を緩和する方法として呼吸法とツボ押しが有効なので一度試してみてください。

呼吸法

緊張が強すぎる状態では腹式呼吸ができないため、胸式呼吸でまず息を吸えるようにすることから始めます。

少しだけ肩を上げながら息を吸ってみてください。 5~10秒ほどかけて吸い、目を閉じて少しだけ息を止めます。そして、肩を下ろしながらゆっくりと息を吐き出しましょう。

人が近くにいるとあまりできないかもしれませんが、1回できるだけでも緊張が緩和します。

寝る前の時間等、普段の生活に取り入れてリラックスする感覚を定着させ、実際に緊張する場面で使っていただくと効果が出やすいです。

下記のページで紹介されている肩、胸、背中のストレッチも緊張をほぐす助けになります。

呼吸筋ストレッチ体操で息苦しさを改善しよう|独立行政法人環境再生保全機構

ツボ押し

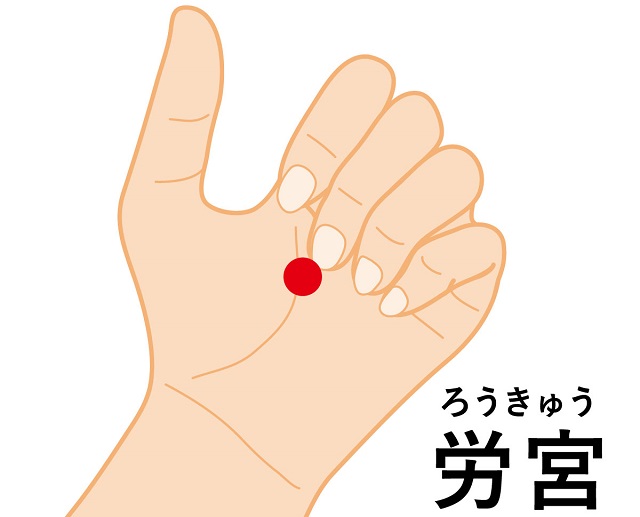

「労宮」は手のひらの真ん中あたりにあるツボで、緊張緩和、疲労回復、血行促進による肩首の凝り解消、自律神経の調整に効果があると言われています。

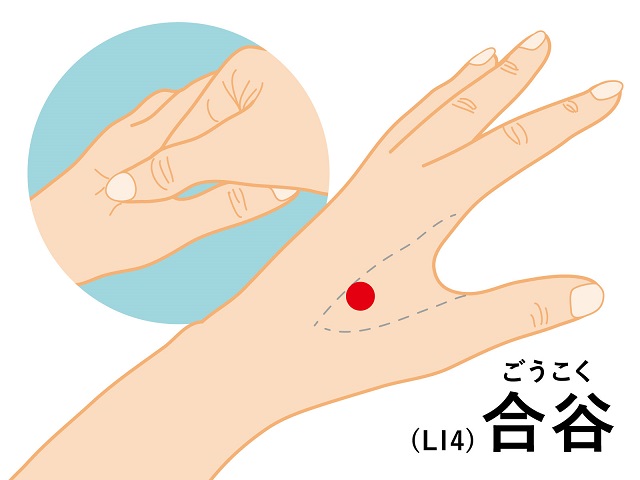

「合谷」は親指と人差し指の分かれ目あたり、親指で人差し指側に押してみて少し痛みを感じるところにあり、頭痛、眼精疲労、歯痛といった頭顔部の症状緩和、生理痛や胃腸の不調改善、ストレスで乱れた自律神経の調整に効果があると言われています。

イラストの赤丸部分を反対の手の親指でゆっくり押し込んでみてください。

ツボ押しは強すぎず弱すぎずの力加減が必要ですが、自分なりに試しながら良い加減を掴んでいただけたらと思います。

唾液恐怖症の克服に有効なこと

認知の歪みを修正する

常に自分の音に意識を向けながら周りの反応を観察してきたことで認知が歪んでしまい、自分が唾を飲み込んだ音で他人が反応したり、自分のことを嫌って攻撃してきたりするように見えています。

例えば、自分が暴言を吐いたことで相手が怒ったなら自分のせいだと言えるでしょう。

因果関係がハッキリしていますよね。

しかし、不特定多数の人が居合わせる公共の場で直接相手に何かをしたわけでもないのに、自分が唾を飲み込む音を聞き取って相手が反応したと思うのは無理があります。

自分が唾を飲み込む音以外の要因がいくらでもあるからです。

相手が自分の音以外で不快な反応を示しているとしたら何が理由なのか?自分の音以外の理由で自分に対して嫌な態度を取ってくるとしたら何があるのか?

唾を飲み込む音が相手に聞こえていない可能性や聞こえても気にしない可能性等を含めて一度考えてみてください。

他者からの好意的なエピソードを思い出す

唾液恐怖症は他者への不信感、恐れによって引き起こされている部分があります。

自分が自分のことを嫌い、良く思っていないということもありますが、過去の親子関係や学校や職場の人間関係で否定された経験が影響しているケースがほとんどです。

今の状態のままでは他者に否定されたこと、他者とのかかわりでつらい思いをしたことばかり思い出してしまうため、意識的に他者から好意的なかかわりを持ってもらえた経験を思い出すようにしてください。

家族、友人、学校の先生、同級生、職場の同僚、習い事の先生、病院の先生等、今までかかわりを持った人の中で最低でも一人は自分に良くしてくれた人はいるはずです。

同じ体験でも大丈夫ですので当時の光景、そのときの感情、感覚を思い出してみましょう。

ほんの少しでも心が温かくなる感覚、ホッとするような感覚があれば大丈夫です。

一度やれば症状がなくなるような方法ではありませんが、継続していただくと感覚が積み上がって症状の緩和につながります。

自分を取り戻す

自分が唾を飲み込む音への意識が強すぎることが問題なのですが、意識しないようにすることはできません。

他人に迷惑をかけてしまうこと、結果として自分が嫌われてしまうことへの恐れが強くありますからね。

音を気にしないように努力するのではなく、他人が自分をどう評価しようと「自分には価値がある」と思える感覚を養うこと。そのために本当の自分を取り戻すことが必要なのです。

カウンセリングで自分のことを話し、過去の親子関係、学校や職場の人間関係等で抑圧してきた本音に気付くと本当の自分が見えてきます。

「他人に迷惑をかけてしまうならやめよう」「相手が求めているならやろう」ではなく、「自分がやりたいからやる」に少しずつシフトしていく。

自分を優先できる比率が高まるにつれ、他人に迷惑をかけること、自分が嫌われることへの恐れが緩和。 唾を飲み込む音への意識が薄れていくことによって唾液恐怖症は克服に向かうのです。